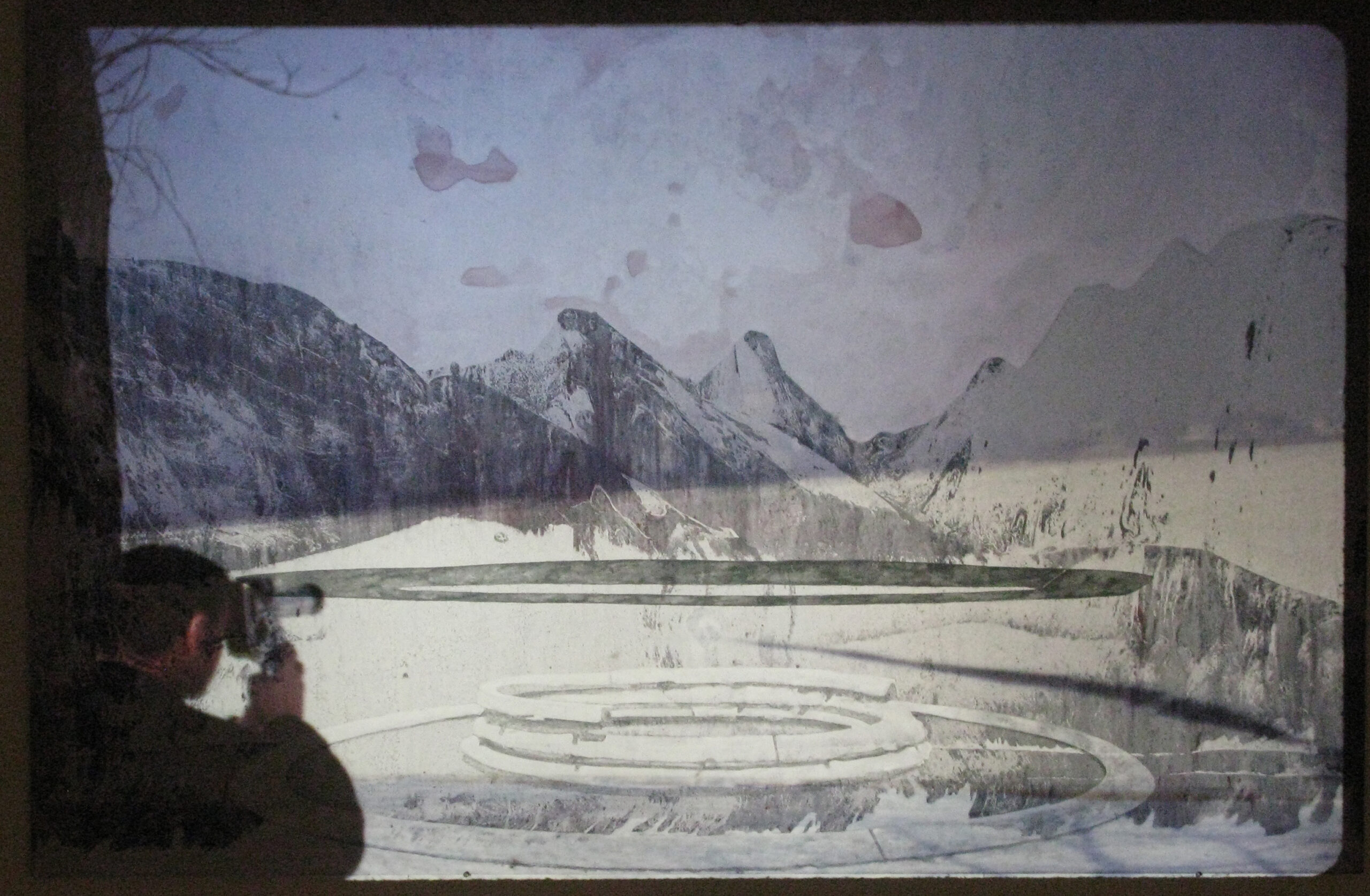

Aktuelle Wechselausstellung: Mane Hellenthal – „Nature Morte“

Öffentliche Führung: Donnerstag, 25. April 2024, 17 Uhr

Die Ausstellung bietet einen umfassenden Einblick in das vielseitige Schaffen Mane Hellenthals und präsentiert Malerei, Zeichnung, Fotografie und Rauminstallation. Die Besucher und Besucherinnen sind eingeladen, sich mit Themen wie Natur, Vergänglichkeit, Erinnerung und gesellschaftlichem Wandel auseinanderzusetzen.

Ausstellung zur Kunst und Kulturgeschichte St. Wendels

Das Museum St. Wendel präsentiert in der Dauerausstellung zur Kunst- und Kulturgeschichte St. Wendels Persönlichkeiten, wie die Künstlerin Mia Münster (1894-1970) , den Pastellmaler Nikolaus Lauer (1753-1824) und seinen Schülern, den Komponisten Philipp Jakob Riotte (1776-1856) und die Herzogin Luise von Sachsen-Coburg-Saalfeld (1800-1831) und den heiligen Wendelin.

Aktuelle Projekte mit Kindern und Jugendlichen

Dauerausstellung

Besuchen Sie die Kunst- und Kulturgeschichte St. Wendels mit ausgesuchten Werken aus der Sammlung zur Künstlerin Mia Münster, des Pastellmalers Nikolaus Lauer und weiteren Persönlichkeiten.

Ausstellungsvorschau

In unserer Ausstellungsvorschau finden Sie eine Auflistung der nächsten Ausstellungen im Museum St.Wendel.

Ausstellungsarchiv

In unserem Ausstellungsarchiv finden Sie eine Auflistung aller Ausstellungen im Museum St.Wendel ab 1989. Neuere Beiträge sind außerdem bebildert.